Как поднять самооценку ребенку 6 лет девочке. Как помочь ребенку повысить самооценку

Ребенок, который уверен в себе, многого достигает в жизни. Очень важно привить ребенку некоторые качества, которые помогут ему выжить в этом сложном мире, где конкуренция на рынке специалистов очень высока. Важно не заставить ребенка выучить то или иное правило, нужно его объяснить, чтобы малыш понял суть. Важно не зубрить то, что задают в школе, а учиться самостоятельно искать информацию, отвечать на возникшие вопросы, нужно научить ребенка самообразованию. Но главнее всего привить малышу чувство уважения к себе, веру в свои силы, понятие, что малыш может сделать что-то лучше всех.

Существует два вида воспитания и родители, как правило, редко ищут золотую середину. Если вы будете постоянно ребенка одергивать, говорить, что у него ничего не получится, выполнять за него всю работу, то малыш рано или поздно поверит в ваши слова. Он поймет, что у него действительно ничего не получится, особенно если это не удалось с первого раза. А если мама терпеливо предлагает ребенку повторить попытку в чем-то важном, ребенок вырастет, и во взрослой жизни его не будут пугать неудачи, он будет стремиться к цели снова и снова. В этой статье поговорим о самооценке — каким образом она закладывается, как вовремя распознать низкую самооценку ребенка и что с этим делать.

Почему у ребенка низкая самооценка

Самооценка очень важна в жизни человека, и не только на его профессиональном поприще. Ребенок, который долюблен своими родителями, будет адекватно оценивать свою внешность, ценить свое здоровье, достоинство и честь. Такая девочка в будущем никогда не позволит себя ударить в семье, мальчик не допустит унижения. Взращивая в ребенке высокую самооценку, вы помогаете выбирать в жизни только лучшее, начиная от профессии, заканчивая статусом жизни. Вы учите малыша не довольствоваться малым, достигать большего. Но в некоторых случаях мы сами, собственными руками и словами снижаем самооценку ребенка ниже плинтуса. Вот несколько типичных ошибок родителей, которые делают малыша неуверенным в себе и своих силах.

- «Ты не сможешь!». Совсем неправильно, если мама пытается всегда все сделать за ребенка. Если она открывает ему сок, боясь, что малыш прольется, делает за него домашнее задание, опасаясь за правильность его выполнения, подавляет все стремления самостоятельности. Нужно понять, что ребенок растет, и мама не всегда сможет быть рядом. Придет момент, когда малышу придется двигаться вперед самому. И для этого он должен иметь опыт – открывания сока, выполнения домашних заданий, выбора профессии и т.д.

- «А Петя лучше!». Никогда не сравнивайте ребенка с другими детьми – соседом, одноклассником или старшим братом. Все дети индивидуальные, кто-то преуспевает в физическом развитии, кто-то успешен в учебе, ну а кто-то просто хорошо рисует. Когда вы говорите – «А вот Маша за контрольную по математике пятерку получила, а ты, как обычно, тройку принес», вы унижаете ребенка. Да, тройка за контрольную работу неприятна, но ведь это не конец света. Может быть, ваш сын или дочь станет великим художником, зачем вообще эта математика нужна? Ваша задача не достичь высоких отметок, а помочь малышу выбрать направление в жизни, подтолкнуть его при необходимости, дать ему возможность выбора. И в этом родительском предназначении нет никакого сравнения с другими детьми.

- «Ты ужасный ребенок!». Еще одна частая и распространенная ошибка – это порицание не поступка, а личности. Вы знаете, как израильские мамы относятся к своим детям? Они говорят своим чадам, что они самые умные, красивые и успешные. Они не говорят ребенку «Ты плохой», они говорят «Как ты, такой хороший, мог совершить такой плохой поступок?». Может быть, поэтому среди евреев очень много успешных врачей, адвокатов, предпринимателей?

- «Сиди и не высовывайся – будь как все!». Самооценка у ребенка может падать, если малышу рекомендуют модель поведения, которая была передана нам от родителей, бабушек и дедушек. Можно сказать, что это пережиток советских времен, когда все были едины, и выделяться из толпы было ошибкой. Сегодня время сильных, инициативных и амбициозных. Не пресекайте на корню желания и стремления вашего ребенка. Если мальчику нравится танцевать бальные танцы, не противьтесь его природе, возможно, он станет чемпионом в этом виде спорта? Верьте в своего ребенка, поощряйте его активность в общественной и личной жизни.

- Равнодушие. Как часто малыш что-то пытается сделать сам, а мама в суете рабочих будней не замечает нарисованного портрета или говорит мимолетное «Молодец». Вы должны ценить старания ребенка, проявлять к его таланту интерес, поддерживать малыша. Ведь вы – его главный зритель и слушатель. Если мама остается равнодушной, стремления ребенка быстро угасают.

- Придирки к внешности. Бывает так, что самооценка у ребенка может рухнуть в один момент, если вы пройдетесь по внешности ребенка. Ведь родители – главные люди в жизни ребенка, их слова воспринимаются беспрекословной правдой. Не говорите дочке – «Ты потолстела, тебе надо меньше есть», а скажите «Я купила два абонемента в спортзал, давай ходить вместе?». Замечания родителей по поводу внешности нередко перерастают в серьезные комплексы, которые переходят во взрослую жизнь.

- Излишняя строгость. Если ребенка наказывают по любому поводу из-за малейшей ошибки и оплошности, чадо лишний раз просто побоится сделать лишний шаг, чтобы не допустить очередную ошибку. Из таких детей вырастают неуверенные в себе взрослые.

Некоторые родители, не реализовав себя в прошлом, пытаются «отыграться» на детях. Мама, так и не став уверенной бизнесвумен, старается вырастить такого человека из дочери, активно отдавая ее на уроки экономики и бизнес-планирования. Важно понимать, что ребенок – это не Вы, у него совсем другие таланты и предпочтения. И дочка получает гораздо больше удовольствия от танцев в балете. В конечном итоге, не позволив своему чаду заняться любимым делом, вы можете добиться плачевного результата. Девочка не сможет заниматься бизнесом, потому что не любит предпринимательство и ничего в нем не смыслит. И мечта танцевать на сцене Большого так и останется мечтой, потому что мама вовремя не придала значение желаниям девочки и не отдала ребенка учиться в этом направлении. В итоге – неустроенный человек с поломанными крыльями. Понятно, что родители не желают ребенку зла, однако старайтесь в своих амбициях все-таки прислушаться к желаниям маленького человека.

Вот несколько простых советов, которые помогут вам повысить самооценку у дочери или сына.

Хвалите ребенка! Но не за красивую фигуру или модный портфель, а за поступки. Получил хорошую оценку, перевел бабушку через дорогу, помог другу, заступился за сестренку – все это достойно вашего внимания.

- Делитесь мыслями. Чтобы малыш почувствовал себя значимым и взрослым, нужно советоваться с ним – о маршруте поездки, о подарках, которые вы повезете бабушке и т.д. Спросите у ребенка мнения в том или ином вопросе. И пусть ответ очевиден, дайте чаду самому принять решение. Ну и, конечно, следуйте этому решению, иначе значимость детского мнения будет потеряна.

- Просите о помощи. Перестаньте говорить себе, что малыш еще мал и ничего не умеет. Поверьте, ребенок в 7 лет спокойно может помыть посуду или пришить пуговицу, а в 12 – приготовить что-то простое на ужин. Просто доверьтесь и поймите, что ребенок растет, он уже многое умеет, дайте малышу продемонстрировать свои способности.

- Отдайте на спорт. Многие мамы мальчиков жалуются на то, что их сын не может постоять за себя. Не стоит растить из ребенка агрессора, но вот учить дать отпор все-таки стоит. Для этого отдайте ребенка на любой вид спорта, лучше в единоборства. У малыша повысится самооценка, он поймет, что может многое. Однако в этом случае нужно четко объяснить ребенку, что в обычной жизни не стоит демонстрировать свою силу и, тем более, бить первым.

- Переживайте неудачи вместе. Многие дети очень болезненно воспринимают проигрыши и неудачи. Важно объяснить ребенку, что без них невозможно побед. Что любое достижение складывается из множества попыток и расколов. Этим вы учите ребенка быть уверенным в своих силах, достигать цели, даже если предыдущие попытки были неудачными.

- Внушайте ребенку, что он умный и талантливый. Отправляя чадо в школу, говорите ему, что у него все получится, он получит за диктант пятерку и обязательно сдаст все нормативы по физкультуре. Дети на ментальном уровне улавливают установки, данные родителями. И если вы говорите «Ты такой же неудачник, как твой отец» и «у тебя ничего не получится», не удивляйтесь, что произойдет именно так, как вы сказали.

- Верьте в ребенка. Дети очень тонко чувствуют правду и ложь. Верьте в своего ребенка на соревнованиях, даже если вам кажется, что он слабее остальных. Скажите малышу, что сила – не главный его козырь, но у него есть ловкость и выносливость, это обязательно принесет победу. Искренне верьте в своего ребенка, и он сможет поверить в себя сам.

- Помогайте с умом. Не нужно подсказывать ребенку правильное решение задачи, как и оставлять его наедине со всеми заданиями. Важно найти золотую середину и придерживаться правила – помогать, только если ребенок просит. Дайте сыну возможность самостоятельно решить задачу по физике или какую-то проблему в жизни. Вмешивайтесь только в том случае, если вас об этом попросили.

- Поговорите о внешности. Во многих случаях самооценка ребенка страдает из-за недостатков во внешности. Нередко это перерастает в серьезный комплекс, который переходит во взрослую жизнь. Поговорите с ребенком по душам – что его беспокоит, возможно, его даже дразнят сверстники за какой-то недостаток. Помогите своему ребенку исправить ситуацию, если это возможно. Кривые зубы можно выровнять, поставив брекеты, торчащие ушки у девочки можно спрятать за длинными прическами, очки заменить контактными линзами, а лишний вес исправить правильным питанием и занятиями спортом. Если же малыша беспокоит то, что исправить нельзя, помогите его полюбить себя в любом виде. Убедите мальчика, что низкий рост – не проблема, все обаятельные голливудские актеры имеют рост ниже среднего. Скажите девочке-подростку, что маленькая грудь – это не самая большая трагедия в жизни, наоборот, фигура с маленькой грудью смотрится аккуратно и точено. К тому же, она не обвиснет к старости! Ищите положительные качества, убеждайте ребенка в том, что он действительно красив, даже с некоторыми своими особенностями.

Эти простые советы помогут вам вырастить уверенного в себе и своих силах ребенка.

Хвалите, но не переборщите!

В погоне за сильным и волевым характером ребенка можно по ошибке вырастить самовлюбленного нарцисса, который считает, что он лучше всех. Не переборщите и не допустите этого. Несмотря на то, что вы хвалите ребенка за его поступки, нужно ставить его на одну ступень с другими детьми. Если ребенок находится в коллективе, не стоит выделять его и разрешать то, что запрещено другим деткам. Можно делать ребенку комплименты, но похвала за внешность не должна быть слишком частой. Ребенок должен четко знать границы дозволенного – что допустимо, а за что могут и наказать.

Ребенок должен понимать, что он – не центр вселенной и даже не глава семьи. Он ребенок, а значит, должен прислушиваться к мнению взрослых. В идеале, малыш не должен воспитываться в семье один, иначе признаки эгоизма выкорчевать из сложившейся личности будет довольно сложно. Научите ребенка уважать других людей и их потребности. Объясните дочери или сыну, что к людям нужно относиться так, как бы он хотел, чтобы относились к нему.

Самооценка ребенка закладывается в семье. И от этого зависит будущая жизнь человека, в которой он будет сталкиваться с большим количеством людей и ситуаций. В наших силах подготовить чадо к внешнему миру, убедить его в своей значимости и ценности. Большинство успешных людей достигли высот только потому, что они не знали, что это невозможно. Любите своего ребенка, прислушивайтесь к нему, подарите ему крылья и дайте возможность быть самостоятельным. И тогда он засияет всеми гранями, как большой сверкающий бриллиант!

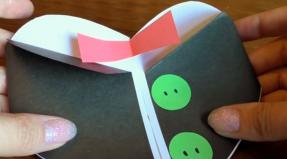

Видео: как повысить самооценку ребенка

Психолог.

Влияние самооценки на ребенка трудно переоценить, ведь на ее основе формируется личность. Эрик Берн утверждал, что при рождении детская самооценка безупречна, однако со временем она претерпевает множество изменений.

Если эти изменения позитивные и развитие самооценки ребенка проходит адекватно, его жизнь в дальнейшем также сложится благополучно. В противном случае уровень самооценки ребенка оставляет желать лучшего, что непременно скажется на его будущем.

Формирования самооценки ребенка

Ребенок рождается без каких-либо представлений о том, как себя вести, без сложившейся самооценки. Он ориентируется на опыт окружающих его людей и на то, как они его оценивают. На формирование самооценки ребенка большое влияние оказывают позитивная или негативная оценка им собственной внешности, а также суждениях окружающих людей о ней. Кроме того, особенности самооценки детей напрямую зависят от отношений с родителями и оценки учебных способностей другими значимыми взрослыми.Развитие самооценки проходит 4 этапа

1 этап – от рождения до 18 месяцев.В этот период закладывается базовое доверие к окружающему миру и основа позитивного отношения к самому себе. В течение первого года жизни формируется чувство привязанности. Позитивная эмоциональная оценка со стороны родителей способствует формированию адекватной самооценки ребенка.

2 этап – от 1,5 до 3-4 лет.

У ребенка развивается чувство автономности или зависимости – смотря как взрослые реагируют на его первые попытки добиться самостоятельности. Самооценка ребенка дошкольного возраста напрямую зависят от уровня их автономии. Одобрение самостоятельности и любознательности закладывают основу повышенной самооценки у детей.

3 этап – от 4 до 6 лет.

Самооценка детей старшего дошкольного возраста складывается из его первых представлений о том, каким он может стать человеком. В зависимости от того, как протекает процесс социализации ребенка, у него формируется базовое чувство вины либо инициативы. Самооценка ребенка дошкольного возраста зависит от того, насколько жесткие правила поведения установлены для него и как строго родители контролируют их соблюдение.

4 этап – школьные годы от 6 до 14 лет.

В этом возрасте происходит развитие любви к труду и самовыражению в продуктивной работе. Опасности этапа – отсутствие у ребенка определенных практических навыков и низкий статус в группе сверстников. Эти факторы могут привести к заниженной самооценки у ребенка. Он может разувериться в том, что способен наряду с другими участвовать в каком-либо труде. Даже самооценка одаренных детей существенно зависит от их представлений себе как о творческих и способных работниках.

Особенности самооценки детей

Формирование самооценки связано с активной деятельностью ребенка, с самонаблюдением и самоконтролем. Игры, занятия, общение постоянно создают ему ситуации, в которых он должен как-то отнестись к себе – оценить свои навыки, умение соблюдать правила, проявлять нужные качества личности и соответствовать различным требованиям.В детстве круг общения предельно сужен. В основном родители влияют на самооценку малыша: если они любят его, уважают, хвалят за успехи, то, у ребенка складывается позитивное восприятие себя. Низкая самооценка у ребенка формируется, если с первых лет жизни он сталкивается с пренебрежением и неприязнью.

В раннем детстве в сознании создается как бы своеобразный фильтр, через который впоследствии человек будет воспринимать любую ситуацию. Поэтому так важно, какие установки родители заложили своим воспитанием.

Уровни самооценки ребенка

Американский психолог У. Джемс разработал для самооценки специальную формулу:Самооценка = Успех / Уровень притязаний

Где уровень притязаний – это то, к чему человек стремится в разных сферах жизни. Уровень притязаний служит идеальной целью любой деятельности и закладывается еще в детстве. Он напрямую зависит от уровня самооценки ребенка.

Низкий уровень детской самооценки показывает, что ребенок не уверен в себе, застенчив, не может реализовать свои желания и возможности. Такие дети не добиваются желаемого, слишком критичны к себе и не могут реализовать свои способности.

Средний уровень показывает, что детская личность соотносит правильно свои способности и возможности, критически относится к себе, реально смотрит на успехи и неудачи, ставит перед собой достижимые цели, осуществимые на деле. Адекватная самооценка означает, что ребенок уважает себя, однако знает личные слабые стороны, стремясь к саморазвитию, самосовершенствованию.

Высокий уровень показывает, что у ребенка неправильное представление о себе, идеализированный образ своих возможностей и личности.Он игнорирует неудачи, чтобы сохранить привычную высокую оценку самого себя и своих поступков.

Конструктивная критика воспринимается как придирка, а объективная оценка – как несправедливо заниженная. Ребенок с неадекватной самооценкой не признает своих ошибок, недостатка знаний, лени, неправильного поведения.

Слишком низкая или высокая самооценка нарушают самоуправление, ухудшают самоконтроль и негативно сказываются на успехах ребенка.

Диагностика самооценки ребенка

В современной психологии существует несколько признанных методик исследования самооценки ребенка.Методика В.Щур под названием "Лесенка" дает характеристику самооценки ребенка, основываясь на том, как они сами оценивают себя, как выглядят в глазах окружающих и как эти суждения относятся между собой. Эта методика применяется как в групповом, так и в индивидуальном формате.

Групповая работа позволяет быстро определить уровень самооценки у нескольких детей одновременно. Индивидуальная – обнаружить причины неадекватной самооценки. Ребенку показывают нарисованную лесенку, состоящую из 7 ступеней. Он определяет свое место на этой лестнице, причем на первой ступени располагаются самые "хорошие дети", а на 7-й соответственно – "самые плохие".

Также определить уровень самооценки у детей можно с помощью техники А.Захаровой для определения уровня эмоциональной самооценки. Ребенку предлагаются 8 кругов, нарисованных в один ряд, и дается инструкция: "Укажи, где находишься ты. Поставь букву "Я" в нужном кружке".

Нормой для ребенка является указание на третий- четвертый круг слева. В этом случае ребенок адекватно воспринимает особенности своего "Я- образа", осознает свою ценность и принимает себя.При указании на первый- второй круг – завышенная самооценка. При указании на круги далее четвёртого – заниженная самооценка.

Метод Д. Лампена под названием "Дерево", адаптированный Л. Пономаренко, используется для оценки успешности адаптации ребенка в начале школьного обучения и при переходе в среднее звено. Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и располагающиеся на нем и под ним человечки.

Интерпретация результатов методики дерево с человечками проводится исходя из того, какие позиции выбирает ребенок, с положением какого человечка отождествляет свое реальное и идеальное состояние и совпадают ли они между собой.

Как поднять самооценку ребенку

Основные стратегии коррекции самооценки ребенка строятся на взаимодействии ребенка со сверстниками, родителями и другими значимыми взрослыми.Со стороны взрослых необходимо создать для него атмосферу любви, уважения и бережного отношения к особенностям и потребностям ребенка. Родителям и учителям необходимо проявлять интерес к его делам и занятиям, выражать уверенность в его способностях достичь успеха.

Однако работа с самооценкой ребенка немыслима без адекватной требовательности и последовательности со стороны взрослых. Всегда положительно оценивая личность ребенка, необходимо вместе с ним анализировать результаты его действий, находить причины трудностей и ошибок и способы их исправления.

При этом важно формировать у ребенка уверенность, что он справится с трудностями, добьется хороших успехов, у него все получится. При этом важно научить ребенка ставить реальные цели и справляться с неудачами.

Для повышения самооценки необходимо обеспечить ребенку полноценное общение со сверстниками. Если у него возникают трудности в отношениях с ними, нужно выяснить причину и помочь ему приобрести уверенность в общении.

Расширение и обогащение индивидуального опыта ребенка – один из важнейших факторов повышения детской самооценки. Чем разнообразнее и самостоятельнее его деятельность, тем больше у него возможностей проверить свои способности и расширить представления о себе и мире.

Педагоги также проводят различные игры и упражнения направленные на формирование позитивной самооценки у детей, формирование общности с другими людьми, снижение тревожности, психоэмоционального напряжения, развитие способности понимать свое эмоциональное состояние.

В вопросе как повысить самооценку ребенку, задача родителей и детских психологов заключается в том, чтобы внимательно и чутко отнестись к его потребностям и помочь ему раскрыть свои способности. Для этого можно предлагать ему посильные задания развивающие ситуации. Вкупе с эмоциональной поддержкой и похвалой от взрослых, это будет значительно способствовать становлению адекватной самооценки у ребенка.

У детей она складывается, прежде всего, из сформировавшихся мысленных представлений о себе, об окружающем мире. И представления эти дети впитывают не откуда-то с небес, а от взрослых, прежде всего, от родителей.

Как помочь ребенку ?

1. Начинать надо с себя. Если вы постоянно в депрессии , в ожидании неприятностей, вам кажется, что у вас всегда все хуже, чем у других, вы не верите в свои силы – как вы сможете воспитать ребенка другим? Он – ваше зеркальное отображение, ему неоткуда будет черпать позитив для своего подсознания.

Если эти характеристики про вас, нужно принимать меры. Какие, спросите вы?

Все знают, что мозг состоит из сознания и подсознания. Сознание – это наши мысли, взгляды, образно говоря, семена, а подсознание – почва. И формирует самооценку именно подсознание. Так вот, какие семена вы в него забрасываете, то там и произрастет. Подсознанию все равно, что утверждать. Оно, как солдат, получило информацию, под козырек, и будет сделано! Мысли неудачника – вот вам неудачник. Поступают в подкорку только позитивные мысли победителя – ясна задача. Будет победитель, пожалуйста.

Это, конечно, все утрированно, но задача подсознания именно такая. Поэтому следите за своими мыслями. Михаил Наими, автор мудрого произведения «Книга Мирдада» писал: «Думайте так, будто каждая ваша мысль огромными огненными буквами написана на небе и видна каждому». Абсолютно правильное высказывание. Не допускайте в подсознание негатива.

2. Из первого пункта следует второй: ваш позитив по цепочке передается детям. Они же подражают вам. Контролируя свои мысли, пытайтесь то же самое привить и детям. Они должны усвоить на уровне подсознания, что самооценка их будет зависеть от них самих, от того, как они будут о себе думать. При этом, естественно, должны быть реальные действия по претворению в жизнь своих мыслей и желаний.

Для примера: любимый многими актер не всегда был таким успешным, как сейчас. Он помнит те времена, когда у него не было ничего, кроме твердой веры в силу мысли. Еще мальчиком он представлял себя таким, каким бы хотел быть, и в своих мыслях никогда не сомневался, что так и будет. И он стал тем, кем хотел. С детства программировал себя на успех – и успех пришел к нему.

3. Постарайтесь замечать даже крохотные победы малышей или детей постарше, ведь важна не масштабность поступка, а позитивный результат. Пусть это будет какой-то маленький поступок, какое-то усилие со стороны ребенка по преодолению даже не очень значительных преград – это будет его победа и, подогретая похвалой самых близких людей, она его окрылит.

4. Навсегда исключите из своего лексикона слова, которые могут унизить ребенка, вселить в него чувство неполноценности. Слова, которые ранят его, оставляют в душе ребенка чувство вины («как ты невыносим», «почему ты ничего не можешь делать нормально», «сколько раз тебе говорить» и т.д.). Мысли, которые при этом у ребенка возникают, попадая в подсознание, будут строить там соответствующий образ, образ неудачника. Уважайте своих детей.

5. Каждый человек, и ребенок в том числе, уникален, другого такого нет. Неважно, какой он – толстый, худой, маленький, большой, красивый или не очень – он уникален. В чем-то, что ребенок пока еще не может определить. Дайте ему возможность найти то, что может стать целью всей его жизни. Некоторые родители недовольны, что сын или дочь бегают из одного кружка в другой, из секции в секцию. А ребенок ищет свое, пусть не очень толково.

Тут родители должны проявить умение и такт, чтобы направлять малыша в нужное русло. Или другой пример: дети – неуемные фантазеры. Родители частенько от них отмахиваются: « ». А вдруг это будущий писатель-фантаст или ученый?

И, в заключение, небольшое отступление. Мы все недавно смотрели Олимпиаду. Вспомните выступления паралимпийцев. Казалось бы, им было отчего впасть в депрессию и хандру. А вместо этого – такие победы! Они не родились от негативного мышления и нытья. Эти люди мыслили себя победителями и делали все, чтобы ими стать. И они ими стали, несмотря на все внешние препятствия.

Поэтому давайте и наших детей «программировать», в хорошем смысле этого слова, на подсознание победителя, тогда и самооценка будет соответствующая.

Заниженная самооценка у ребенка делает его очень уязвимым и часто приводит к тому, что он попадает в затруднительные или неприятные ситуации. Родители же, в свою очередь, не всегда осознают, что именно их стиль поведения и манера общения с сыном или дочерью являются одними из первых причин появления у их ребенка робости, застенчивости и неумения отстаивать свое мнение.

Перед родителями часто стоит непростой вопрос: “Как добиться послушания?” И не каждый готов следовать советам о разумных границах и предоставлении ребенку свободы действий. Мы так боимся вырастить непослушных детей, что растим неуверенных в себе и зажатых личностей. Такой ребенок не сможет раскрыть весь свой природный потенциал и не будет стремиться к успеху, так как у него не будет веры в свои силы и возможности.

Что делать, если вы заметили, что вашего ребенка обижают, потому что он боится высказать свою точку зрения, зависим от чужого мнения и не умеет отказывать? Начать с себя и своего отношения к ребенку, считает Ольга Уткина.

Как повысить самооценку у неуверенных в себе детей?

С тех пор как я осознала свои ошибки и стала налаживать отношения со старшей дочерью, меня мучил один вопрос: а что если все, что я сейчас делаю, – уже бесполезно? Что, если все мои окрики, критика и невнимание первых лет ее жизни уже сделали свое черное дело, и она так и останется неуверенным ребенком?

Ни одна книга по детской психологии меня в этом вопросе не поддерживала: везде говорилось, что первые годы являются самыми важными для вырабатывания и укрепления уверенности в себе и доверительных отношений с родителями и миром.

Выходит, если я опомнилась слишком поздно, то ничего уже исправить нельзя, какой бы вовлеченной, сочувствующей и мягкой я ни стала?

Именно в момент этих яростных моих самокопаний у Киры в школе начались проблемы: она все чаще приходила домой грустная. Выяснилось, что она крепко подружилась с одноклассницей, которая вдруг стала ее гнобить. Это не было школьной травлей, скорее, классические унизительные близкие отношения. Вот девочки играют в настольную игру, Кира проигрывает. Бывает.

Но вдруг подружка говорит: «Кира, ты так плохо играешь, а я болею только за тех, кто выигрывает». Встает и отодвигается от нее. На следующий день они играют в куклы, у Киры хорошее настроение, она начинает петь. Подружка тут же изрекает: «Замолчи! Я не могу это слушать, ты ужасно поешь!» Эта подруга вполне симпатичная и умная, вежливая девочка из хорошей семьи, могла в один день играть с Кирой на каждой перемене, а на другой день демонстративно ее игнорировать.

Почти каждый день моя дочь жаловалась и страдала, а также постоянно рассказывала, какой неуклюжей и тупой она чувствует себя рядом с этой подружкой и как ей хочется добиться от нее похвалы.

Меня же разрывало на части: я чувствовала себя страшно виноватой, ведь в подобные отношения может попасть лишь человек с крайне низкой самооценкой.

А от чего зависит детская самооценка? Понятное дело: в первую очередь от отношений дома. Орала на ребенка, критиковала, не принимала в расчет ее мнение и чувства – вот, получи.

Я решила попробовать повысить самооценку дочери экспресс-методом. И стала ее постоянно и много хвалить. Словно пытаясь восполнить все упущенное на критику время, я стала просто-таки петь соловьем: умница, красавица, как прекрасно ты делаешь и то и се, да ты гораздо лучше всех этих злобных подружек! Однако никакого эффекта это не дало.

Кира продолжала ощущать себя глупой и никчемной и все так же страдала от критики и пыталась выслужиться, добиваясь похвалы. Я давно перестала повышать голос, стала проводить с ней почти все свободное время, справилась с ее ревностью к младшей сестре (и они стали одной прекрасной командой), обстановка дома была спокойная - без ссор, криков и скандалов. Но Кира продолжала быть неуверенным ребенком, зависимым от чужого мнения.

На нужный лад меня настроила книга о школе Саммерхилл - это британская частная школа, исповедующая принципы демократического образования.

Ее основатель Александр Нилл довольно подробно описал свой преподавательский путь и рассказал, как именно он общался со своими учениками. В Саммерхилл, как правило, отправляли учиться «трудных» детей – тех, с кем не могли справиться родители и обычные школы. Причем воспитанники Саммерхилла были детьми из зажиточных и образованных семей – обучение там стоило больших денег.

Я читала и понимала: все можно исправить, нужно просто пересмотреть свое поведение и принципы общения с дочерью. Нилл описывал тяжелейшие случаи: к нему отправляли детей-поджигателей и драчунов, одни были склонны мучить котят, другие месяцами не хотели мыться, третьи были патологические вруны, четвертые – воры, из кого-то постоянными розгами напрочь выбили желание учиться.

За всю историю существования школы Нилл помнит лишь два или три случая, когда ему не удалось помочь. Все остальные дети у него непременно становились спокойными, счастливыми и уверенными (конечно, если их родители впоследствии также были готовы пересмотреть свои методы воспитания).

По сути, все, что делал Александр Нилл в Саммерхилле, описано у Юлии Гиппенрейтер, Людмилы Петрановской и еще в десятках классических книг по детской психологии: полное принятие, стопроцентное доверие, мягкая, но четкая постановка границ, контроль раздражения и обидной критики, заслуженная похвала, свобода выбора, позитивное мышление. Всего этого мне катастрофически не хватало, и я решила начать понемногу вырабатывать в себе эти линии поведения.

1. Я стала учить дочь замечать хорошее

Моя дочь не умела радоваться. Когда ей покупали мороженое, она тут же говорила: «А почему одно?» Если дарили игрушку: «А почему эту, а не другую?» Раньше я только ворчала: «Вечно тебе все не нравится!»

Потом я попробовала перед сном играть с ней в игру: каждая из нас по очереди называла пять плохих и пять хороших вещей, случившихся за день. Это было полезно вдвойне. В разделе «о плохом» она училась анализировать свои чувства и эмоции, а в момент «хорошего» она вдруг с удивлением понимала, что день был не так уж плох.

Я же, говоря о «хорошем», рассказывала ей, как мне было приятно, что она мне помогла сделать уборку, сама и очень качественно почистила зубы, была мила с младшей сестрой. Это не было навязчивой льстивой похвалой, а очень органично вливалось в игру. Кира замечала свои положительные стороны.

2. Я дала дочери свободу выбора

Раньше мне была важно высказать свое мнение по любому поводу: например, я страшно переживала из-за того, во что Кира одета. Я критиковала ее выбор одежды, тыкала носом в то, что вещи «не сочетаются». Я была из тех, кто, надев на ребенка новую обувь, начинал нудить: «Не скреби туфлями об асфальт – обдерешь мысы», «Не лезь в лужу – намочишь новое», «Не ходи по траве – от нее останутся пятна». Боже! Это был мрак. Это сейчас я понимаю, что нарядной одеждой пыталась компенсировать недостаток внимания: мол, смотрите, я хорошая мать, я покупаю своему ребенку красивые вещи.

Сейчас Кира выбирает совершенно нелепые порой сочетания, и я молчу. Это ее выбор – так она чувствует себя комфортно и уверенно. Она валяется на траве, в земле и в песке, ковыряется в лужах и в грязи, лазает по деревьям. Понятное дело, свобода выбора касается не только одежды.

Я стала советоваться с ней, пойдем ли мы в парк или на площадку; она может выбрать отдельное блюдо себе на ужин, если ей не нравится то, что я готовлю на всю семью; мы стали давать ей карманные деньги, чтобы она научилась сама решать, на что и сколько она их потратит. Свобода выбора не означает вседозволенности. Все главные решения по-прежнему принимают родители, но почему бы не дать ребенку право голоса в мелочах, касающихся его детского быта?

3. Я перестала использовать глагол «виновата»

Понятие «вина» я заменила на слово «ответственность». И если «вина» предполагает наказание и угрызения совести, то ответственность предполагает умение разрешить возникшую проблему, попросить помощи или принять неудачу, сделав выводы.

Порой непросто не орать обидные слова, если ребенок разлил на пол стакан липкого сладкого сока, а просто предложить тряпку и помощь. А если ребенок полез на забор и упал, то ни к чему добивать его фразами типа «За что боролись, на то и напоролись» или “Я же тебе говорила – сама виновата теперь”. Человеку уже плохо, он уже осознал последствия своего поведения. Теперь ему нужна лишь поддержка.

4. Я не требую от дочери больше, чем она может сделать

Однажды, когда младшая дочь только научилась сидеть, я оставила ее на стуле рядом с Кирой и решила на минуту выйти из комнаты. «Последи за сестрой», – сказала я Кире, которая в этот момент увлеченно смотрела мультфильм. Через секунду младшая со стула упала-таки. Я прибежала на крик и начала отчитывать Киру: «Как ты могла, почему ты не уследила за сестрой, я же просила!» Теперь я понимаю, что я просто переложила на нее свою ответственность.

Шестилетний ребенок, безусловно, может последить за малышом, но это не входит в набор его непременных умений и обязанностей. Если она это делает, то это бонус, подарок, но никак не данность. То есть я требовала от нее того, к чему она еще не была готова, вызывая таким образом в ней чувство вины и неполноценности. Сейчас я четко соизмеряю ее возможности со своими желаниями и стараюсь не требовать большего.

5. Я научилась отпускать ситуацию и смиряться с последствиями

Кира очень любит готовить. В школе у них оборудована большая кухня, детям с первого класса разрешают резать салаты настоящими ножами, они все вместе готовят пиццу, крутят роллы и варят супы. Дома же готовка всегда превращалась в неприятность: Кира хотела насыпать муку, взбивать яйца, отмерять сахар, а я же думала только о горе посуды и часе уборки. И начинала нудить и критиковать: “Ну как ты сыплешь, все же мимо, дай я, отойди”. Веселья не получалось.

Теперь я думаю так: твоему ребенку искренне нравится печь эти пироги, да, после этого куча уборки, но ведь это происходит не каждый день! Можно сидеть на чистой кухне и пялиться в гаджеты или можно как следует повеселиться, измазавшись в муке.

Час бардака, во время которого ребенок может заняться тем, что у него действительно хорошо получается. Неужели это не стоит небольших усилий? Я вдруг поняла, что проблема не в том, что моя дочь ничем, как мне казалось, кроме айпада не интересуется. А в том, что то, чем она интересуется, слишком неудобно для меня.

Поэтому все, что ей остается, это смотреть айпад. Готовка? Ой, нет, слишком много уборки. Химические опыты? Ой, у нас нет уксуса и соды, а в магазин идти лень. Ну что же – будем смотреть айпад. Маме удобно, инициатива и азарт ребенка на нуле.

6. Я научила дочь говорить «нет» и отстаивать свои границы

Как-то мы гуляли в парке большой детской компанией, и Кирин друг позвал ее после прогулки в гости. Мы уже собирались уходить, друг ждал у машины, но тут у Киры разболелся живот. Ее буквально скрутило, но она сказала со слезами: «Я не могу не поехать, он же обидится, я же пообещала!»

Вот он, этот распространенный механизм в действии: «Если я откажусь – неважно, что в данный момент мне плохо, – я стану для своего друга/мужа/мамы плохой и меня больше не будут любить. Поэтому я поползу, но сделаю то, чего от меня ждут».

С того момента я мягко и ненавязчиво стала объяснять Кире, что, да, обещания, договоренности и помощь близким – это очень важно. Но если ты хочешь сегодня вечером посидеть одна дома, а друзья настойчиво зовут тебя гулять, ты выходить не обязана. И если у тебя есть свои планы, ты не должна их менять (если, конечно, это не вопрос жизни и смерти). Сначала подумай – хочу ли я, удобно ли мне? И лишь затем принимай решение.

Каждый раз, как только возникала ситуация выбора, я говорила: «Подумай сама и оцени, хочется ли и есть ли у тебя силы делать то, о чем тебя просят». Если не хочется – это нормально, ты можешь отказаться. Сама я научилась проделывать это лишь к 30 годам, потратив кучу времени на ненужные разговоры, неинтересные компании, негативные эмоции и обиды, совершая какие-то лишние действия лишь из боязни «не угодить». И это, конечно, печальный опыт, которого стоило бы избежать.

7. Я начала вырабатывать уверенность в самой себе

Как только я начала анализировать поведение дочери, стало ясно, что она моя копия. Ведь это я не умею радоваться, это я чувствую себя хуже других, это я не умею говорить «нет», не берегу свои границы, критикую сама себя и постоянно добиваюсь чьей-то похвалы. Как я могу сделать свою дочь счастливым уверенным человеком, если сама такой не являюсь? Невозможно описать тут весь долгий путь моих размышлений и самоанализа.

Мне помог такой метод: я стала нарочно пересиливать себя в ситуациях, когда мне хотелось действовать не в своих интересах. Я начала тренировать мышцу «своего интереса», и с каждым днем такое поведение становится для меня все более естественным.

Да, я все еще время от времени проваливаюсь в неуверенность, но я все чаще нравлюсь себе в зеркале, я перестала вслух и даже мысленно критиковать себя и терпеть подобную критику от других, я научилась отказывать без вины и оправданий. Можно сказать, что мы с Кирой вместе проходим этот путь – и уже изрядно продвинулись.

Месяц назад я заметила, что Кира больше не рассказывает мне ничего про ту подружку, которая ее так часто обижала. Я решила спросить сама, и она ответила так: «Знаешь, в дружбе с ней мне все время было плохо. И мне перестало это нравиться».

Они все еще общаются, но уже не как угнетатель и жертва, а как обычные одноклассницы – эти отношения перестали быть для Киры важными, ей перестало хотеться добиваться расположения и похвалы. Она постепенно учится получать все это изнутри, я же буду пытаться ей в этом помочь.