Трахеопищеводный свищ (Трахеоэзофагеальная фистула). Атрезия пищевода у новорожденных детей: последствия, причины, симптомы, лечение, признаки

Если пищевод полностью отсутствует или наблюдается его недоразвитие, диагностируется атрезия пищевода. Патология является врожденной и характеризуется отсутствием выхода верхнего отдела пищевого тракта в желудок с эзофагеальной непроходимостью. Эта аномалия проявляется в течение 30-60 минут после рождения. Ей характерна яркая симптоматика: повышенная секреция слюнных желез, дыхательная дисфункция, вздутие или западание живота, срыгивание пищи и воды. Нередко развивается аспирационная пневмония. Диагностируется патология интраназальным зондированием, эзофагоскопией, бронхоскопией, рентгенологичными методами. Лечение патологии только хирургическое с пластической реконструкцией пищевода. Применяется торакотомия с формированием анастамоза или стомы.

Отсутствие или недоразвитие пищевода является врождённое патологией.

Описание

Атрезия пищевода является тяжелым пороком развития. При патологии нижний (проксимальный) участок пищевода полностью закрыт, а верхний (дистальный) соединяется с трахеей через свищевой канал. Возникает аномалия во время внутриутробного развития в первые три месяца беременности. Формируется атрезия при клеточной дистрофии. Часто скорость и направление роста трахеи не соответствует этим же параметрам развития пищевода, в результате чего формируется атрезия. Предрасполагающими факторами из анамнеза беременной являются многоводие и угроза выкидыша на ранних сроках.

Частота зафиксированных случаев - 1 из 5000 новорожденных. При несвоевременном обнаружении атрезии пищевода и без оперативного вмешательства наступает смерть. Заболевание часто сопровождается пороками со стороны других органов и систем, таких как сердце, ЖКТ, мочеполовая и опорно-двигательная системы, патологии черепно-лицевой части.

Атрезия пищеводного тракта с нижним трахеопищеводным свищом относится к самым частым патологиям этого типа.

Причины

Атрезия пищевода развивается по причине воздействия неблагоприятных внешних факторов в эмбриональный период, когда формируется пищеварительная система. Наиболее значимые причины возникновения атрезии:

- курение беременной матери;

- употребление наркотических веществ;

- облучение рентгеном в первые три месяца беременности;

- прием препаратов, отрицательно влияющих на развитие малыша в утробе матери;

- плохая экологическая ситуация;

- интоксикация ядохимикатами;

- возрастная категория женщины - старше 35 лет.

Симптомы

Атрезия пищевода у детей в новорожденный период обнаруживается в течение первых 60 минут после родоразрешения. Характерные симптомы патологии:

- интенсивное слюноотделение, сопровождающееся рвотой и выделением пены из носоглотки;

- затруднение дыхания с хрипами, одышкой, синюшностью кожных покровов, что объясняется засорением дыхательных путей трахеальной слизью;

- вздутие живота, что характерно при сформированном свищевом канале, через который происходит наполнение желудка воздухом при дыхании малыша (впалый живот наблюдается, если свищ не был сформирован);

- аспирационная пневмония;

- сильный кашель с удушьем;

- рвота при попытках кормления.

После отсасывания слизи состояние может улучшиться на некоторое время. Малыш не может правильно питаться и срыгивает каждый глоток материнского молока. Если образован свищ, питание попадает в дыхательные пути, вызывая приступы кашля, посинение и асфиксию. При атрезии пищевода в короткие сроки наступает полное истощение и обезвоживание организма, нарастает лихорадка, респираторная дисфункция, в результате чего наступает смерть.

Классификация

Основные виды патологии:

- изолированная аномалия без свищевого канала, сообщающего орган с трахеей;

- свищевой вид, когда сформирована трахеопищеводная фистула;

- нижний трахеопищеводный свищ без атрезии, то есть полная аплазия с отсутствием пищевого тракта.

Разновидности последней аномалии по месту расположения свища между трахеей и дистальным и/или проксимальным концом пищевода. Величина свищевых ходов при атрезии варьируется в широком диапазоне.

Диагностика

Важно, чтобы атрезия пищевода была определена до начала развития пневмонии из-за риска накопления свободной жидкости в легких и развития пневмонии. Для этого новорожденный направляется на обследование такими методами:

- Интраназальное зондирование. Осуществляется вводимой через рот резиновой трубкой. При атрезии трубка упирается в глухой конец, не достигая желудка. Она может завернуться и выйти обратно через рот или нос. Одновременно в пищевод подается воздух, который шумно выходит из носоглотки при атрезии.

- Эзофагоскопия с бронхоскопией. С помощью методов устанавливается вид атрезии, визуализируется расположение слепого конца, определяется протяженность пищеводного отдела, распознается фистула. Для диагностирования нижнего трахеопищеводного свища применяется метод инвазивной эзофагоскопии под контролем рентгена.

- Контрастная рентгенография. Метод позволяет подтвердить диагноз в сложных случаях. Запрещено при атрезии использование бариевой смеси в качестве контрастного вещества из-за высокого респираторного риска и смерти.

Дифференцирование атрезии производится:

- с целью разграничения бессвищевой от свищевой формы;

- для исключения эзофагоспазма, стеноза, изолированной трахеопищеводной фистулы, стридора гортани, врожденного пилоростеноза.

Внутриутробная диагностика

Определение атрезии в период вынашивания малыша возможно с помощью УЗИ. Достоверность данных при этом составляет 50%. Характерные признаки патологии, выявленные ультразвуком такие:

- снижение скорости оборота околоплодной жидкости, что объясняется сниженной способностью плода заглатывать ее;

- отсутствие возможности визуализации желудка датчиком;

- низкая скорость увеличения объема желудка по мере роста плода при регулярном наблюдении.

С 16 недели беременности появляется возможность просветить датчиком слепой конец пищевода, но достоверность составляет 11-40%.

Техника лечения

Корректировка врожденной аномалии развития пищевого тракта начинается с момента появления первых признаков. С целью уменьшения аспирационного синдрома малыша следует удерживать в положении под углом 40° к вертикали. Затем проводится аспирация легких и ЖКТ через специальный кратер, что позволит вывести избыток слизи. В дальнейшем проводится операция.

Подготовка к оперативному вмешательству

Подготовительные мероприятия проводятся в стационаре:

- малыш укладывается на возвышение;

- обеспечивается постоянная откачка избытка слизи из пищевого тракта;

- полностью прекращается кормление;

- назначаются антибиотики, кровоостанавливающие, инфузионные растворы для поддержания стабильности состояния;

- при развитии гипоксии производятся кислородные ингаляции;

- при тяжелой дыхательной дисфункции осуществляется искусственная вентиляция легких через трахеальную трубку. Эта процедура невозможна из-за повышенного риска осложнений, если есть фистула. В этом случае трубка для вентиляции вводится ниже свищевого канала или осуществляется вентилирование одного легкого. В особо тяжелых случаях фистула перевязывается хирургическим путем с/без наложения гастростомы в экстренном порядке.

Операция назначается после подтверждения диагноза и при массе малыша более 2 кг. В противном случае производится стабилизация состояния ребенка, проводятся исследования на наличие дополнительных патологий. На время отсрочки операции на желудок накладывается временная гастростома.

Реабилитация

Тактика лечения малыша в послеоперационный период подбирается по определенным критериям:

- степени недоношенности;

- уровню дыхательной дисфункции;

- типу сочетанных патологий.

При отсутствии осложнений и вышеперечисленных параметров допускается экстубация, то есть вывод дыхательной трубки из трахеи ребенка. При сильной дыхательной нестабильности малыша подключают к аппарату принудительной вентиляции легких, который отключают только при возобновлении способности к самостоятельному дыханию.

Если наблюдается слабость стенок трахеи, что характерно при свищевом соединении трахеи и пищевода, малышу проводят трахеопексию или трахеостомию.

В послеоперационный период шея малыша надежно фиксируется на 3-7 суток с целью минимизирования риска натяжения анастомоза и расхождения швов. Для купирования боли назначаются анальгетики опиоидного типа, вводимые через капельницу. На 3-5 сутки возможен переход на инъекции. Производится антибактериальная терапия метронидазолом в количестве 15мг/(кг*сут). В дальнейшем назначение зависит от состояния малыша.

Атрезия пищевода у новорожденных относится к чрезвычайно тяжелым заболеваниям. Патология выявляется сразу при рождении ребенка, и она не совместима с жизнью, так как почти полностью отсутствует пищевод. Ребенок не может глотать пищу. Она может проникнуть в дыхательные пути и спровоцировать прогрессирующее воспаление легких. Не исключен летальный эффект.

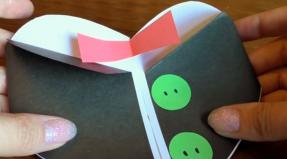

Спасти ребенка может только сложнейшая операция, при которой полностью восстанавливается проходимость пищевода. Операция выполняется с помощью 3 проколов тончайшим инструментом, грудная клетка не разрезается.

Причины

Причиной возникновения аномалии является нарушение развития эмбриона на ранних стадиях. Сначала трахея и пищевод связаны друг с другом, но в течение месяца внутриутробного развития происходит их разделение. Если происходит нарушение направления пищевода и скорости его роста, возникает атрезия.

Спровоцировать нарушение формирования плода могут следующие факторы:

- Спиртные напитки и курение;

- Наркотики;

- Плохая экологическая обстановка;

- Вредные средства бытовой химии;

- Возраст беременной. После 35 лет значительно повышен риск развития заболевания;

- Рентген во время первого триместра развития плода;

- Некоторые лекарственные препараты могут повлиять негативно на развитие плода.

Атрезия часто совмещается с рядом пороков некоторых органов:

- Поражение желудочно-кишечного тракта;

- Сердечный порок;

- Нарушение работы опорно-двигательного аппарата;

- Нарушение мочеполовой системы;

- Аномалии черепа и лицевой области.

Выделяют 5 главных форм заболевания:

- Свищевая форма. Это самый распространенный вид болезни, когда верхняя часть пищевода кончается слепо, а нижняя срастается с трахеей.

- Изолированная форма. Участки пищеводной трубки сверху и снизу слепые.

- Альтернативная свищевая форма. Наблюдается редко. Верхний участок пищевода соединен с трахеей, а нижняя часть его слепая.

- Изолированный трахеопищеводный свищ. При этой форме оба участка соединены в одном месте с трахеей.

- Форма двух трахеопищеводных свищей. Пищевод соединен с трахеей в разных местах.

Симптомы

Заболевание заметно уже в первые часы жизни ребенка. При атрезии из носа и рта выделяется пенисто-слизистая жидкость, возможна рвота.

Заболевание заметно уже в первые часы жизни ребенка. При атрезии из носа и рта выделяется пенисто-слизистая жидкость, возможна рвота.

Недостаточно работают дыхательные пути. В легких прослушиваются хрипы, случаются приступы удушья.

Кормление приводит к рвоте и сильному кашлю. Ребенок не принимает материнскую грудь. Кожные покровы начинают синеть. Организм обезвоживается. Наблюдается вздутие живота из-за выброса в желудок воздуха.

Диагностика

При малейшем подозрении на атрезию проводится осмотр проходимости путей пищевода с использованием резинового катетера, который вводится через носовые проходы.

Для установления точного диагноза проводится трахеобронхоскопия, рентгенологическое исследование и эзофагоскопия (аппаратный осмотр пищевода).

Перед родами проводят при необходимости пренатальную диагностику с помощью УЗИ для определения размера желудка плода и проходимости пищеводной трубки.

Лечение

Лечение атрезии возможно только с помощью оперативного вмешательства.

Лечение атрезии возможно только с помощью оперативного вмешательства.

Процесс предполагает 3 этапа:

- Подготовительный.

- Операцию.

- Послеоперационное наблюдение.

Подготовительный этап

Делается аспирация (отсасывание) содержимого носовой и ротовой полостей. Подается кислород, питание доставляется через вену.

Вводятся кровоостанавливающие препараты и антибиотики. Это требуется для предупреждения риска осложнений в период операции.

После подготовительных процедур выполняется операция. В процессе хирургического вмешательства:

- Разъединяются пищевод и трахея.

- Соединяются между собой части пищевода (верхняя и нижняя).

Послеоперационный мониторинг

Рентгенологическое исследование проводится через 7 дней с целью оценки правильности соединения пищеварительных путей.

При положительном результате, малыша переводят на питание через рот грудным молоком. Допускается кормление смесью для новорожденных.

Наблюдения и осмотр новорожденного продолжается еще некоторое время.

Народные средства

Народных рецептов лечения атрезии нет.

Осложнения

Если своевременно не будет проведена операция, то малыш погибнет от пневмонии (аспирационной). Она возникнет от проникновения в легкие пищи.

Осложнения после операции возможны следующие:

- Инфицирование соединения;

- Расхождение соединенных частей пищевода.

Через длительный период времени после операции возможно мышечное недоразвитие. В этом случае провоцируется переход содержимого желудка в пищевод.

Узкий проход вместе соединения частей пищевода может привести к затрудненному глотанию пищи.

Профилактика

Профилактикой атрезии должна заниматься только беременная женщина:

- Соблюдать ЗОЖ. Не употреблять наркотики, спиртное и не курить;

- Меньше контактировать с рентгеновским излучением;

- Избегать агрессивных средств бытовой химии;

- Лекарственные препараты употреблять только с разрешения врача.

Хорошая экологическая обстановка будет огромным плюсом для проживания в период всей беременности.

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2014

Атрезия пищевода без свища (Q39.0), Атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищем (Q39.1), Другие врожденные аномалии пищевода (Q39.8)

Врожденные заболевания, Педиатрия, Хирургия неонатальная

Общая информация

Краткое описание

Утверждено на Экспертной комиссии

По вопросам развития здравоохранения

Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Атрезия пищевода - это неполное формирование пищевода, часто сочетающееся с трахеопищеводным свищом. Диагноз ставят при невозможности провести назогастральный зонд в желудок. Лечение оперативное. Частота - 1 на 3000-5000 новорождённых .

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола:

Пороки развития пищевода у новорожденных

Код протокола:

Код(ы) МКБ-10:

Q 39 Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода

Q 39.0 Врожденная атрезия пищевода без свища

Q 39.1 Врожденная атрезия пищевода с трахео-пищеводным свищом

Q39.8 Другие врожденные аномалии пищевода

Сокращения, используемые в протоколе:

Er-эритроциты;

FiO2 - концентрация подаваемого кислорода

Hb- гемоглобин

Ht- гемотокрит

L-лейкоциты

NIPPV - назальная вентиляция с прерывистым положительным давлением

АЛТ -аланинаминотрансфераза

БЛД - бронхолегочная дисплазия

ВЖК - внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние

ДВС - диссеминированное внутрисосудистое свертывание

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт

ИВЛ - искусственная вентиляция легких

ИТ - интенсивная терапия

ИФА-иммуноферментный анализ

ККТ - контрастная КТ

КЩС - кислотно-щелочное состояние

МВ - механическая вентиляция

МРТ - магнитно-ядерная томография

ОАК - общий анализ крови

ОАМ - общий анализ мочи

ОАП - открытый артериальный проток

ОЦК - объем циркулирующей крови

ПЦР - полимеразная цепная реакция

РДС − Респираторный дистресс синдром

РН - ретинопатия недоношенных

См. Н2О - сантиметров водного столба

СРАР - постоянное положительное давление в дыхательных путях

СРБ - С-реактивный белок

СУВ - синдром утечки воздуха

ТБИ - тяжелая бактериальная инфекция

ТТН - транзиторноетахипноэ новорожденных

ЧД − частота дыхания

ЧСС - частота сердечных сокращении

ЭхоКГ - эхокардиография

Дата разработки протокола:

2014 г.

Пользователи протокола:

врач детский, неонатальный хирург стационара/

Классификация

Клиническая классификация

Известно около 100 вариантов этого порока, однако выделяют три наиболее распространенных:

Атрезия пищевода и свищ между дистальной частью пищевода и трахеей (86-90%),

Изолированная атрезия пищевода без свища (4-8%),

Трахеопищеводный свищ, «тип Н» (4%).

В 50-70% случаев атрезии пищевода встречаются сочетанные пороки развития:

Врожденные пороки сердца (20-37%),

Пороки ЖКТ (20-21%),

Дефекты мочеполовой системы (10%),

Дефекты опорно-двигательного аппарата (30%),

Дефекты черепно-лицевой области (4%).

В 5-7% случаев атрезия пищевода сопровождается хромосомными аномалиями (трисомия 18, 13 и 21). Своеобразное сочетание аномалий развития при атрезии пищевода обозначены как «VATER» по начальным латинским буквам следующих пороков развития (5-10%):

Пороки позвоночника (V),

Пороки заднего прохода (А),

Трахеопищеводный свищ (Т),

Атрезия пищевода (Е),

Дефекты лучевой кости (R).

30-40% детей с атрезией пищевода не доношены до срока или имеют задержку внутриутробного развития.

Диагностика

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий:

ОАК (6 параметров)

Определение газов крови

Общий анализ мочи

Коагулограмма

Определение общего белка

Определение мочевины и остаточного азота

Определение АЛТ, АСТ

Определение глюкозы

Определение билирубина

Определение калия и натрия

Определение диастазы

Определение группы крови и резус фактора

Обзорная рентгенография органов грудной клетки

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства

Эхокардиодоплерография

Нейросонография

Рентгенологическое обследование с контрастированием пищевода.

Диагностические критерии

Жалобы и анамнез:

Пренатальная диагностика

: многоводие, отсутствие визуализации желудка, визуализация расширенного проксимального сегмента пищевода.

Постнатальная диагностика

: большое количество пенистых выделений изо рта и носа.

Подозрение должно усилиться, если после обычного отсасывания слизи последняя продолжает быстро накапливаться в большом количестве.

Невозможность провести назогастральный зонд в желудок .

Физикальное обследование: у всех детей с непроходимостью пищевода к концу первых суток после рождения можно выявить довольно отчетливые нарушения дыхания (аритмия, одышку) и цианоз. Аускультативно: в легких определяется обильное количество влажных разнокалиберных хрипов. Вздутие живота указывает на имеющийся свищ между дистальным сегментом пищевода и дыхательными путями .

Анализ крови на электролиты - метаболический ацидоз,

ОАК - лейкоцитоз.

Инструментальные исследования

:

Катетеризация пищевода через нос тонким рентгеноконтрастным катетером с закругленным концом. При атрезии пищевода - катетер, пройдя на глубину около 6 сантиметров, утыкается в слепой конец пищевода или, заворачиваясь, выходит через нос ребенка.

. "Проба Элефанта" (англ. elephant - слон) - воздух, введенный через зонд в слепой конец пищевода, с шумом выходит из носа.

. Обзорная рентгенография грудной клетки и органов брюшной полости:

А) безконтрастная- при атрезии рентгеноконтрастный катетер отчетливо виден в слепом отрезке пищевода. Наличие воздуха в желудке и кишечнике указывает на свищ между трахеей и абдоминальным концом пищевода. При безсвищевых формах - отсутствие газ в желудочно-кишечном тракте;

B) контрастная (контрастирование введенного зонда водорастворимыми контрастными средствами) - при атрезии четко видно слепой конец пищевода, при наличии свищей - затекание контраста в трахею.

Показания для консультации специалистов:

Генетика - наличие врожденного порока развития,

Кардиолога - исключение сопутствующей патологии со стороны сердечно-сосудистой системы,

Невролога - наличие асфиксии (по показаниям).

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика :

Асфиктические состояния новорожденного, вызванные родовой травмой и аспирационной пневмонией.

Изолированный трахеопищеводный свищ.

. «асфиктическое ущемление» диафрагмальной грыжи.

Дифференциальная диагностика (рентгенологическая картина)

| Атрезия пищевода | Асфиктическое ущемление диафрагмальной грыжи | Изолированный трахеолпищеводный свищ | Асфиктические состояния новорожденного, вызванные родовой травмой и аспирационной пневмонией |

| При атрезии четко видно слепой конец пищевода, при наличии свищей - затекание контраста в трахею. | При даче контрастного вещества орально, через 2-3 часа позволяют выявить месторасположения петель кишечника. | Контрастное вещество свободно проходимо в желудок и кишечник. Возможно контрастирование трахеи. | Контрастное вещество свободно проходимо в желудок и кишечник. |

Медицинский туризм

Пройти лечение в Корее, Израиле, Германии, США

Медицинский туризм

Получить консультацию по медтуризму

Лечение

Цели лечения

Ликвидация трахео-пищеводного соустья с формированием анастомоза пищевода.

Тактика лечения -

Режим - палата интенсивной терапии,

Полное парентеральное питание до коррекции ВПР,

Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение аспирации слюны путем постановки катетера и ее постоянной аспирации,

Профилактика рефлюкса желудочного содержимого через свищ созданием возвышенного положения ребенка.

Антибиотикотерапия

Препараты «стартовой» терапии:

Цефалоспорины 2-3-го поколения,

Аминогликозиды,

Аминопенициллины,

Макролиды;

Препараты «резерва»:

Цефалоспорины 3-4-го поколения,

Аминогликозиды 2-3-го поколения,

Карбапенемы,

Рифампицин.

В каждом неонатальном отделении должны разрабатываться собственные протоколы по использованию антибиотиков, основанных на анализе спектра возбудителей, вызывающих ранний сепсис.

Обезболивающие:

До операции показано инфузионное введение седативных, обезболивающих или миорелаксирующих препаратов:

Диазепам или медозалам 0,1 мг/кг/час

Промедол 0,1-0,2 мг/кг/час

Фентанил 1-3 мкг/кг /час (для предотвращения симпатической легочной вазоконстрикции в ответ на серьезные внешние воздействия (такие, как санация трахеи).

Атракуриума бесилат 0,5мг/кг/час

Пипекурония бромид 0,025мг/кг/час

Послеоперационное обезболевание:

Внутривенная постоянная инфузияфентанила 5-10мкг/кг/час в сочетании с ацетаминофеном (парацетамол) ректально или внутривенно в разовой дозе 10-15 мг/кг 2-3 раза в сутки или метамизолом натрия 5-10 мг/кг 2-3 раза внутривенно;

Дозировка анальгетиков и длительность введения подбираются индивидуально в зависимости от выраженности болевого синдрома

При десинхронизации ребенка с аппаратом ИВЛ вводятся седативные препараты:

Мидозалам (реланиум) до 0,17 мг/кг/час (с постоянной инфузией). Следует избегать применения у новорожденных до 35 недель гестации

Фенобарбитал (10-15 мг/кг/сутки)

Миорелаксанты при натяжении анастомоза:

Листенон,ардуан;

Инфузионная терапия и парентеральное кормление:

Большинству новорожденных должно быть начато внутривенное введение жидкостей по 70-80 мл/кг в день.

У новорожденных объем инфузии и электролитов должен рассчитываться индивидуально, допуская 2,4-4% потери массы тела в день (15% в общем) в первые 5 дней

Прием натрия должен быть ограничен в первые несколько дней постнатальной жизни и начат после начала диуреза с внимательным мониторингом баланса жидкости и уровня электролитов.

Если есть гипотензия или плохая перфузия 10-20 мл / кг 0,9% NaCl следует вводить один или два раза.

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Введение натрия и калия целесообразно начинать не ранее третьих суток жизни, кальция с первых суток жизни.

РАСЧЕТ ДОЗЫ НАТРИЯ

− Потребность в натрии составляет 2 ммоль/кг/сутки

− Гипонатрийемия<130 ммоль/л, опасно < 125 ммоль/л

− Гипернатрийемия> 150 ммоль/л, опасно > 155 ммоль/л

− 1 ммоль (мЭкв) натрия содержится в 0,58 мл 10% NaCl

− 1 ммоль (мЭкв) натрия содержится в 6,7 мл 0,9% NaCl

1 мл 0,9% (физиологического) раствора хлорида натрия содержит 0,15 ммоль Na

КОРРЕКЦИЯ ГИПОНАТРИЕМИИ (Na< 125 ммоль/л)

Объем 10% NaCl(мл) = (135 -Naбольного) ×mтела×0.175

РАСЧЕТ ДОЗЫ КАЛИЯ

− Потребность в калии составляет 2 -3 ммоль/кг/сутки

− Гипокалийемия< 3,5 ммоль/л, опасно < 3,0 ммоль/л

− Гиперкалийемия>6,0 ммоль/л (при отсутствии гемолиза), опасно > 6,5 ммоль/л (или если на ЭКГ имеются патологические изменения)

− 1ммоль (мЭкв) калия содержится в 1 мл 7,5% KCl

− 1 ммоль (мЭкв) калия содержится в 1,8 мл 4% KCl

V(мл 4% КCl) = потребность в К+(ммоль) ×mтела×2

РАСЧЕТ ДОЗЫ КАЛЬЦИЯ

− Потребность в Са++у новорожденных составляет 1-2 ммоль/кг/сутки

− Гипокальцийемия<0,75 -0,87 ммоль/л (доношенные -ионизированный Са++), < 0,62 -0,75 ммоль/л (недоношенные -ионизированный Са++)

− Гиперкальцийемия>1,25 ммоль/л (ионизированный Са++)

− 1 мл 10% хлорида кальция содержит 0,9 ммольСа++

− 1 мл 10% глюконата кальция содержит 0,3 ммольСа++

РАСЧЕТ ДОЗЫ МАГНИЯ:

− Потребность в магнии составляет 0,5 ммоль/кг/сут

− Гипомагнийемия< 0,7 ммоль/л, опасно <0,5 ммоль/л

− Гипермагниемия> 1,15 ммоль/л, опасно > 1,5 ммоль/л

− 1 мл 25% магния сульфата содержит 2 ммоль магния

Объем инфузионной терапии может быть очень вариабельным, но редко превышает 100-150 мл/кг/сут.

Поддерживать необходимый уровень артериального давления с помощью адекватной объемной нагрузки.

− дофамин 5-15 мкг/кг/мин,

− добутамин 5-20 мкг/кг/мин,

− адреналин 0,05-0,5 мкг/кг/мин.

Другие виды лечения - нет.

Хирургическое вмешательство

Подготовка к операции может продолжаться в течение одних или нескольких суток - чем более выражена пневмония, тем более пролонгирована предоперационная подготовка.

Абсолютные показания

для срочной операции при атрезии пищевода:

Широкий нижний трахео-пищеводный свищ,

Сочетание атрезии пищевода с дуоденальной непроходимостью.

Относительные показания

Изолированная атрезия пищевода без свища.

В случае изолированной атрезии пищевода без свища:

Наложение гастростомы,

Основной этап операции - эзофагоэзофагоанастомоз - производится в отсроченном порядке в возрасте 3 мес - 2 лет при диастазе между отрезками пищевода менее 2 см.

В случае атрезии пищевода с трахео-пищеводным свищом:

Устранение трахео-пищеводного свища,

При диастазе между отрезками пищевода менее 2 см - разделение пищеводно-трахеального свища и наложение прямого анастомоза между концами пищевода.

При большем диастазе концов пищевода - оперативное лечение проводится в два этапа:

Наложение эзофагостомы и гастростомы.

В возрасте от 2-3 месяцев до 3 лет - пластика пищевода кишечным трансплантатом.

Во всех случаях при атрезии пищевода с трахеопищеводным свищом создается анастомоз пищевода - первичный или отсроченный. Первичный анастомоз накладывается в том случае, когда после отсечения трахеопищеводного свища от трахеи и иммобилизации сегментов их удается свести без натяжения.

При значительном диастазе между сегментами пищевода (как правило, более 2.0 см.) - принимается решение о наложении отсроченного анастомоза. 1-й этап: проводится ликвидация трахео-пищеводного свища, ушивание трахеи, ушивание нижнего сегмента и фиксацию его к грудной стенки, наложение гастростомы, дренирование ретроплеврального пространства. После операции налаживают постоянный пассивный отток слюны и частую (каждые 30 мин., к концу 2-го месяца каждые 10-15 мин.) активную аспирацию из верхнего сегмента. Через 6-8 недель проводится рентгенологическое обследование. При сокращении диастаза приступают ко 2-му этапу - реторакотомии и наложению отсроченного анастомоза.

При изолированной атрезии пищевода проводят следующие этапы лечения:

Нижняя эзофагостомия из абдоминального доступа (или гастростомия);

Загрудинная пластика пищевода в возрасте 4-6 месяцев с одновременным эзофагоколоноанастомозом на шее;

Закрытие нижней эзофагостомы (или гастростомы).

Длительная ИВЛ (6-8 суток);

Поддержание состояния глубокого медикаментозного сна и миорелаксации;

Зонд не меняется до заживления анастомоза (10-12 суток);

Ретроплевральный дренаж удаляется на 6-е сутки;

К 8-м суткам ребенка экстубируют и начинают энтеральное кормление;

Рентгенологическое обследование проводят на 14-15 сутки.

Дальнейшее ведение, реабилитация:

на 21 сутки проводят калибровочное бужирование(до № 22) под контролем экрана и общим обезболиванием. Эзофагография через 3 мес.

Всем детям, оперированным по поводу врожденной атрезии пищевода, необходимо диспансерное наблюдение.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе:

Свободная проходимость пищевода для пищи;

Отсутствие дыхательных нарушений.

У двух малышей из 10 000 новорождённых обнаруживается атрезия пищевода. Эта аномалия способна унести жизнь ребёнка, если в кратчайшие сроки не будет проведено хирургическое вмешательство. Можно ли её распознать ещё во время беременности и что делать, когда диагноз поставлен?

Что такое атрезия пищевода?

Атрезией пищевода называют тяжёлый порок развития, суть которого состоит в заращении его просвета на том или ином участке или же по всей длине. В большинстве случаев верхняя часть пищевода оканчивается слепо, а нижняя сообщается с трахеей. Нередко эта патология сочетается с наличием других пороков развития, в том числе:

- сердца;

- мочеполовой системы;

Примерно в 5% случаев атрезия пищевода наблюдается у новорождённых с хромосомными патологиями. Этот порок развития встречается с одинаковой частотой (3:10000) у детей обоих полов. Причём риск рождения больного ребёнка выше у родителей, уже имеющих одного малыша с такой аномалией .

Зачастую атрезия пищевода сочетается с пороками развития позвонков, атрезией ануса, пороками развития почек и дефектами лучевой кости. В таких случаях диагностируют так называемую VATER ассоциацию (группа патологических заболеваний). Реже дополнительно обнаруживаются пороки сердца, что существенно ухудшает прогноз выздоровления.

Атрезия пищевода очень опасна для жизни новорождённого, так как её наличие провоцирует развитие аспирационной пневмонии (инфекционно-токсическое повреждение органов дыхания), возникающей из-за попадания слюны, слизи, пищи в дыхательные пути. Также дети резко теряют вес, поскольку не могут питаться. Поэтому при отсутствии своевременного вмешательства новорождённым грозит голодная смерть.

Один из вариантов атрезии пищевода

Классификация

Различают 5 форм патологии:

- Атрезия с дистальным свищом, при котором слепо оканчивается проксимальный (верхний) сегмент пищевода.

- Атрезия с проксимальным трахеопищеводным свищом, при этом дистальная (нижняя) часть пищевода оканчивается слепо.

- Изолированная атрезия.

- Атрезия с проксимальным и дистальным свищом.

- Изолированный трахеопищеводный свищ.

Атрезия пищевода с дистальным трахеопищеводным свищом

Эта форма патологии встречается чаще всего - в 85–95% случаев. У детей быстро развивается аспирационная пневмония, а в течение пары часов после рождения слепо заканчивающийся проксимальный (верхний) отдел пищевода заполняется пенистым содержимым. При попытках покормить ребёнка молоко сразу же вытекает обратно нествороженным. Живот малыша раздут, а если свищ достаточно широк, грудничок может срыгивать желудочный сок или жёлчь.

Изолированная атрезия

Такая форма заболевания встречается в 7–9% случаев. Для неё характерно слепое окончание дистального и проксимального отделов или же замещение всего пищевода тяжем без просвета. У деток быстро развивается аспирационная пневмония, а их живот западает.

Изолированный трахеопищеводный свищ

Такая патология наблюдается достаточно редко: лишь у 3–4% пациентов с аномалиями пищевода. Для неё характерно наличие отверстия разной величины, сообщающего пищевод и трахею. Как правило, диаметр свища не превышает 4 мм. Он может располагаться на любом участке, но чаще находится достаточно высоко.

Атрезии с проксимальным трахеопищеводным свищом

Данная патология встречается в 0,5% случаев. Для неё типично слепое окончание дистального (нижнего) отрезка пищевода. У новорождённых сразу же диагностируется аспирационная пневмония. Поскольку в желудок воздух не может проникать, живот малышей западает.

С проксимальным и дистальным трахеопищеводными свищами

Такой вариант атрезии наблюдается лишь у 1% больных. Сразу же после рождения у грудничка диагностируется аспирационная пневмония. Живот малыша вздут. А при выполнении рентгенологического исследования контрастное вещество, видимое на снимке как ярко-белое пятно, может обнаруживаться в желудке.

Полное отсутствие пищевода

Агенезия встречается чрезвычайно редко и обычно сочетается с другими тяжёлыми аномалиями развития. Поэтому прогноз в таких случаях неблагоприятный и подавляющее большинство новорождённых с такими патологиями погибает.

Возможные варианты аномалий строения пищевода

Причины возникновения у детей

Формирование атрезии пищевода связано с возникновением нарушений на ранних стадиях эмбриогенеза, то есть внутриутробного развития плода. Поскольку трахея и пищевод развиваются из одного зачатка, так называемой головки конца передней кишки, на ранних стадиях формирования плода они широко сообщаются между собой. В норме их разделение происходит на 4–5 неделях внутриутробного развития. Поэтому, если же направление и скорость роста этих анатомических образований отличаются от нормальных или некоторые другие процессы протекают нетипично, может возникать такой порок развития, как атрезия пищевода.

Доподлинно ещё неизвестно, что именно способствует возникновению подобных аномалий, но, безусловно, на формировании плода негативно сказываются вредные привычки родителей, причём не только курение, приём алкоголя или наркотиков матерью во время беременности, но и злоупотребление ими обоими родителями до момента зачатия. Также риск возникновения атрезии пищевода возрастает при наличии генетических заболеваний у родителей. Неблагоприятно влияет на развитие плода и то, что будущая мать:

- принимает различные лекарственные средства;

- контактирует с химическими веществами;

- поддаётся радиоактивному облучению и т. д.

Симптомы

Атрезия пищевода проявляется буквально с первых часов жизни новорождённого малыша . На её наличие указывают:

- обильные пенистые выделения изо рта;

- выделение слюны из носа;

- приступообразный кашель;

- отчётливо слышные хрипы в лёгких;

- одышка;

- посинение кожи при каждом кормлении, то есть так называемый синдром Мендельсона, возникающий вследствие попадания слизи в дыхательные пути;

- срыгивание молока в неизменном виде;

- метеоризм.

В зависимости от формы патологии, помимо вышеперечисленных симптомов, могут возникать и другие.

Диагностика

Современное оборудование для ультразвукового исследования позволяет диагностировать множество патологий ещё во время беременности, включая и атрезию пищевода. Но оно все же недостаточно совершенно, поэтому только отдельным врачам удаётся заподозрить наличие этой аномалии в 80% случаев. Поэтому обычно атрезия пищевода обнаруживается уже после родов, поскольку её признаки проявляются буквально с первых же минут или часов жизни новорождённого.

Пренатальная диагностика

- многоводие, связанное со снижением оборота околоплодных вод из-за непроходимости пищевода плода;

- невозможность визуализации желудка или значительное уменьшение его размеров;

- визуализация периодически наполняющегося и опорожняющегося слепо заканчивающегося проксимального отдела пищевода;

- задержка внутриутробного развития.

Но такие же отклонения характерны и для других патологий, в частности, врождённой микрогастрии (патологически малого объёма желудка) и лицевых расщелин. Причём иногда желудок не видно на УЗИ и у абсолютно здоровых детей, но при проведении череды УЗИ он всё-таки обнаруживается в типичном месте и нормального размера.

Также женщины, вынашивающие плод с атрезией пищевода, часто сталкиваются с угрозой выкидыша в I триместре. Поскольку атрезия пищевода часто сочетается с другими пороками развития, при их наличии назначаются дополнительные ультразвуковые исследования с целью выявить эту аномалию.

Канадскими учёными было предложено проведение МРТ у плодов с необъяснимой микрогастрией и многоводием у матери.

Диагностика новорождённого

Хотя клиническая картина оставляет врачам мало сомнений в диагнозе, подтверждают его путём введения в пищевод через нос тонкого уретрального катетера, имеющего закруглённый конец. При наличии аномалии он, погрузившись на 6–8 см, упирается или, заворачиваясь, выходит через рот малыша. Также при нагнетании воздуха в слепой конец пищевода он с шипением выходит из носоглотки.

Окончательный диагноз можно поставить только после проведения рентгенологического исследования. Обычно его проводят с использованием водорастворимых контрастных веществ (йодолипола), не оказывающих сильного раздражающего действия на дыхательные пути, куда они могут проникнуть при наличии свища.

При проведении контрастной рентгенографии ребёнка укладывают на спину, вводят 15–20 мл воздуха и 1–2 мл контраста. На снимках видны чёткие ровные контуры слепого конца пищевода и следы проникновения контрастного вещества в трахею, если присутствует свищ.

Рентгеновский снимок ребёнка с атрезией пищевода

Лечение

Единственным возможным способом спасти жизнь малышу является хирургическое вмешательство. При выявлении атрезии пищевода в первые часы жизни ребёнка, даже в сочетании с пороками позвонков, атрезией ануса, пороками развития почек и дефектами лучевой кости (VATER ассоциация), и немедленном проведении операции прогноз достаточно хороший. Если же она сопровождается наличием пороков сердца или аномалий конечностей, то заболевание обычно протекает тяжело и, к сожалению, часто приводит к летальному исходу.

Подготовка к операции

Предоперационную подготовку начинают ещё в родильном доме, сразу же после диагностики патологии, то есть в первые часы жизни малыша. Она включает:

- аспирацию (отсасывание) содержимого ротовой полости и носоглотки каждые четверть часа;

- оксигенотерапию;

- исключение введения пищи через рот.

Длительность подготовки зависит от тяжести состояния младенца. Если у него наблюдается нарушение дыхание или даже пневмония, сразу же прибегают к прямой ларингоскопии с катетеризацией трахеи и удалением содержимого из дыхательных путей. Суть метода состоит во введении в глотку младенца жёсткой трубки и катетера в трахею, что позволяет визуально оценить состояние верхних отделов ЖКТ, обеспечить нормальное поступление кислорода в лёгкие и отсосать скопившиеся в дыхательных путях массы.

В случаях, когда эти мероприятия не дают желаемых результатов, ребёнку под наркозом делают бронхоскопию с интубацией трахей. То есть через гортань и трахею в бронхи вводят специальный оптический прибор и осматривают их состояние. Чтобы решить проблему нарушения дыхания в процессе процедуры в трахее размещают гибкую пластиковую трубку, через которую будет поступать воздух.

Новорождённого помещают в кувез, обеспечивая подходящий температурный режим, непрерывную подачу кислорода и очищение ротоглотки. Также проводится инфузионная, антибактериальная и симптоматическая терапия. И в максимально короткие сроки ребёнка перевозят в сопровождении специализированной бригады в хирургическое отделение больницы, где его будут оперировать.

Проведение операции

Операция может проводиться разными методами. Выбор конкретного осуществляется на основании имеющейся формы атрезии и состояния грудничка. При наличии атрезии с дистальным трахеопищеводным свищом у доношенных детей, без симптомов родовой травмы и пороков развития жизненно важных органов обычно проводят торакотомию (вскрытие грудной клетки через грудную стенку) и разделяют трахеопищеводный свищ.

Дальнейшая тактика лечения определяется величиной диастаза (расхождения) отрезков пищевода. Если он не превышает 1,5–2 см, накладывают прямой анастомоз, то есть просто сшивают концы пищевода между собой. При больших значениях обычно выполняют шейную эзофагостому: конец пищевода выводится на наружную часть шеи через разрез и фиксируется швами. Аналогичным образом выходят из ситуации, когда у ребёнка диагностирована несвищевая форма.

Если же у младенца проведение хирургического вмешательства связано с большим риском, то чаще операцию начинают с наложения двойной гастростомы, то есть введения через разрезы в желудок и 12-перстную кишку двух резиновых трубок, внешние концы которых закрепляют на коже. Одна из них предназначена для кормления. Её конец вводят в 12-перстную кишку, благодаря чему пища сразу же попадает в тонкий кишечник, минуя патологически изменённые области ЖКТ. Вторая гастростома необходима для обеспечения нормального давления в желудке и уменьшения аспирации. Как только состояние новорождённого улучшится, обычно это происходит на 2–4 день, начинают второй этап операции, суть которого состоит в проведении пластики пищевода. С этой целью изменённая область заменяется участком толстой кишки. Хирургическое вмешательство осуществляется в 2 этапа, второй из которых обычно проводится в возрасте от 2–3 месяцев до 3 лет.

Послеоперационное восстановление

После проведения операции продолжают интенсивную терапию. Новорождённого кормят через зонд, а спустя неделю исследуют состоятельность анастомоза (шва, соединяющего концы пищевода). Для этого под рентгенологическим контролем перорально вводят 1–2 мл контрастного вещества и оценивают его проходимость. Если же осложнения отсутствуют и на рентгене не видно затёков контраста, малыша начинают кормить через рот.

Через 2–3 недели проводят контрольное эндоскопическое исследование. В 60–70% случаев зона анастомоза остаётся неизменной, если все же произошло её сужение, назначается бужирование.

Бужирование пищевода - механическое увеличение его диаметра специальными зондами

В течение двух недель тщательно ухаживают за послеоперационными швами, часто меняют повязки, обрабатывают кожу антисептическими пастами и проводят ультрафиолетовое облучение.

Выписывают детей из стационара только при условии стойкой прибавки веса. Как правило, это происходит на 5–6 неделе.

Возможные осложнения и последствия

После успешного завершения операции и окончания реабилитационного периода малыш находится под диспансерным наблюдением в течение всего первого года жизни , поскольку существует риск развития нарушений процессов глотания и непроходимости в области анастомоза. В таких ситуациях показана срочная эзофагоскопия - осмотр внутренней поверхности пищевода специальным оптическим оборудованием, вводимым через рот.

Вариантом нормы является осиплость, сохраняющаяся на протяжении полугода или даже года. Её появление связывают с повреждением гортанного нерва во время операции. К числу возможных осложнений также относятся недостаточность кардиального отдела желудка и желудочно-пищеводный рефлюкс. Они проявляются:

- повторными пневмониями;

- срыгиванием;

- вытеканием всего содержимого желудка по ночам.

Чтобы предотвратить их развитие грудничкам назначают прокинетики (стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта), например, Домперидон.

Тем не менее при отсутствии лечения атрезия приводит к летальному исходу, наступающему в результате развития и прогрессирования:

- асфиксии;

- истощения;

- аспирационной пневмонии;

- лёгочной недостаточности;

- сердечной недостаточности.

Особенности образа жизни и питания людей после операции

Чтобы избежать развития осложнений, ребёнка до года следует кормить исключительно измельчённой до полной однородности пищей, а сразу же после операции антирефлюксными адаптированными молочными смесями, например:

- Фрисовом;

- Хумана АР;

- Нутризон антирефлюкс.

При этом кормление начинают с 3 мл жидкости, которые дают ребёнку 10 раз в день. Постепенно объем увеличивают, и на второй день уже разрешается кормить малыша 7 мл смеси 10 раз в сутки. Таким образом постепенно увеличивают количество употребляемой пищи до 30 мл за раз, продолжая кормить новорождённого 10 раз в день. Только с 10 дня разрешается перейти на 7-разовое полноценное питание.

Недостающее для нормального функционирования количество жидкости вводят парентерально. Для этого используется раствор глюкозы.

После окончания послеоперационного периода и проведения второго этапа пластики пищевода, если это необходимо, дети живут нормальной жизнью и при отсутствии других патологий ничем не отличаются от родившихся абсолютно здоровыми малышей. Безусловно, в дальнейшем стоит с особым вниманием относиться к питанию ребёнка, ограничивать употребление острой, солёной, копчёной пищи, фастфуда и прочих вредностей.

Хотя атрезия пищевода и является пороком развития, способным унести жизнь ребёнка, при её диагностировании сразу же после родов и проведении операции в кратчайшие сроки шансы на полное выздоровление велики. При этом впоследствии ребёнок не будет ничем отличаться от сверстников.

Атрезия пищевода считается тяжелейшим врождённым пороком, несовместимым с жизнью без экстренного хирургического вмешательства.

При этом дефекте происходит заращение пищевода на расстоянии около 12 см от полости рта. Патология обычно формируется на уровне бифуркации трахеи. При хромосомных аномалиях атрезия пищевода у новорождённых отмечается в 5% случаев. Столкнуться с проблемой и узнать, что такое атрезия пищевода, приходится, согласно статистике, 2-3 малышам и их матерям на 10000 родов. До 30-40% детей с этой патологией рождаются недоношенными и с задержкой развития.

Причины формирования дефекта

Появление атрезии происходит через нарушение формирования пищевода при внутриутробном развитии плода. Трахея и пищевод растут из передней кишки и сначала объединены, их разделение происходит в конце 4 недели внутриутробного развития плода и оканчивается ближе к началу четвёртого месяца беременности. Под влиянием специфических условий в этот промежуток времени, возникает атрезия пищевода.

Факторы, которые чаще всего становятся причинами нарушения:

- рентгеновское облучение в первые 12 недель беременности;

- приём лекарств, которые запрещены в период вынашивания ребёнка;

- факторы экологии;

- влияние химических веществ;

- вредные привычки;

- первая беременность после 35 лет.

Классификация

Основными формами этого дефекта развития пищевода считаются:

- Атрезия пищевода с нижним свищом (85-90% случаев). При такой патологии верхний его участок заканчивается слепо, а нижний – объединён с трахеей.

- Изолированная атрезия (8%). Для неё характерно закрытие обеих частей пищевода.

- Изолированный свищ пищевода (3-4%). К трахее в одном месте прикрепляется верхний и нижний участок пищевода, и на любом из них может находится свищ. Его диаметр обычно до 4 мм.

- Атрезия с верхним свищом (0,5%). Нижняя часть пищевода закрыта, а верхняя – соединена с трахеей.

- С двумя свищами (1%). Обе части пищевода объединены в разных местах с трахеей.

Отсутствие пищевода или агенезия диагностируется крайне редко, часто сочетается с другими тяжёлыми пороками. Большая часть новорождённых в такой ситуации умирает.

Симптомы

Атрезия пищевода у малышей обнаруживается при первой же попытке кормления: она не получается – молоко или смесь вытекают не створоженными. Дополнительно на наличие дефекта указывают:

- выделение пенистой вязкой слизи изо рта и носа;

- кашель;

- одышка;

- синюшность кожи;

- метеоризм;

- рвота.

При этой патологии быстро наступает обезвоживание организма, присоединяется лихорадка, аспирационная пневмония. В итоге, без своевременного оперативного вмешательства, всё заканчивается смертью.

Диагностика патологии

Ранняя диагностика заболевания очень важна, поэтому обследование пищевода назначается всем новорождённым с проблемами принятия пищи. Диагноз подтверждается по непроходимости назогастрального зонда в желудок. Он натыкается на препятствие. Присутствие воздуха в желудке и кишечнике отмечается, если имеется свищ пищевода.

Пренатальная диагностика

Определение дефекта при беременности возможно с помощью ультразвукового обследования (даёт 40-50% достоверности). Настораживающие признаки во время проведения этой процедуры:

- многоводие, возникающее вследствие отсутствия возможности у ребёнка заглатывать околоплодные воды;

- проблемы с визуализацией органов ЖКТ при проведении нескольких УЗИ;

- несоответствие размеров желудка сроку гестации.

Но подобные отклонения встречаются также при других пороках.

Диагностика новорождённого

Обследование младенца совершается с помощью нескольких методик:

- Интраназальное зондирование. Осуществляется вводимым через нос катетером с закруглённым концом. При атрезии он, погрузившись до 12 см от края дёсен, упирается в слепой отросток, и выходит обратно.

- Проба по Elephant. В катетер, опущенный в пищевод, с помощью шприца вводят немного воздуха. При атрезии он начинает свистеть, и с шумом возвращается через рот и нос больного.

- Эзофагоскопия с бронхоскопией: в пищевод для осмотра его изнутри вводится эндоскоп.

- Контрастная рентгенография. Этот метод помогает уточнить диагноз в сложных ситуациях. Чаще всего его делают с применением йодолипола.

Дифференцирование патологии совершается:

- для отделения остальных вариантов от атрезии, имеющей свищ пищевода;

- для исключения других пороков ЖКТ.

Лечение заболевания

Предоперационная подготовка

При диагностировании патологии ребенка переправляют в хирургическое отделение больницы. Назначают предоперационную подготовку, заключающуюся в:

- фиксации грудничка в специальной возвышенной позе;

- кормлении только через зонд;

- аспирации содержимого рта и носоглотки каждые полчаса;

- назначении антибиотиков, инфузионных растворов для поддержания стабильности состояния;

- применении кислородных ингаляций в случае развития гипоксии.

Основная помощь начинается после точной постановки диагноза и при весе ребёнка более 2 кг.

Проведение операции

Лечение исключительно хирургическое. Если дети рождены доношенными, у них не обнаружены пороки развития пищевода, то атрезию с нижним свищом выполняют методом торакотомии, разделяя отросток. Если диастаз отрезков пищевода не больше 2 см, то накладывают прямой анастомоз. В более сложных случаях применяют метод шейной эзофагостомы. Так поступают и при несвищевой форме атрезии.

Если выполнение операции имеет значительный риск, то её начинают с введения двух гастростом в желудок (для нормализации внутрижелудочного давления) и 12-перстную кишку (для облегчения кормления). Их внешние концы закрепляют на коже. Через несколько дней проводят пластику пищевода.

Послеоперационный период

При отсутствии осложнений, разрешается вывод специальной трубки из трахеи (экстубация). При серьёзных проблемах с дыханием ребёнок получает искусственную вентиляцию лёгких. Шея грудничка жёстко фиксируется примерно на неделю, чтобы уменьшить риск расхождения швов. Для устранения боли назначаются анальгетики. А также проводится терапия антибиотиками.

В течение 2 недель после операции аккуратно ухаживают за швами и прописывают облучение ультрафиолетом. Кормят ребёнка через зонд. Через 5- 7 дней проверяют шов на состоятельность, проводят контрастную рентгенографию, и по её результатам начинают давать пищу грудничку через рот. Спустя 3 недели делают контрольное исследование эндоскопом. Обычно место анастомоза остаётся неизменным, если же случилось его сужение – делают бужирование.

Для профилактики осложнений до года малыша рекомендуют кормить только измельчённой однородной пищей. После окончания восстановительного периода и при условии отсутствия других причин, которые могут спровоцировать проблемы со здоровьем, дети живут полноценной жизнью.

Возможные осложнения

Вариантом нормы считается осиплость голоса, которая может наблюдаться до года. Появляется в связи с повреждением нерва гортани во время хирургического вмешательства.

Другие возможные осложнения в послеоперационном периоде:

- пневмония;

- несостоятельность швов;

- медиастинит;

- ларинготрахеомаляция;

- гастроэзофагеальный рефлюкс;

- затруднённое глотание пищи;

- анемия.

Если у ребенка появляется хотя бы одно вышеперечисленное последствие, назначается эзофагоскопия.

Прогноз

Прогноз при атрезии пищевода зависит от варианта патологии и воздействия условий отягощающих процесс лечения. При изолированной форме выживаемость около 90-100%, в случае наличия тяжёлых врождённых пороков и недоношенности разной степени – 30-50%.

Около года после лечения грудничок находится под наблюдением детских врачей: хирурга и гастроэнтеролога.

Профилактика

Профилактика возможна только во время беременности:

- здоровый образ жизни;

- отсутствие вредных привычек;

- избегание контактирования с ядохимикатами и рентгеновским излучением (особенно в первом триместре беременности);

- ограничение приёма лекарств, которые могут негативно повлиять на плод;

- проживание в экологически безопасной зоне.

Хотя атрезия пищевода у детей и является тяжёлой патологией органов ЖКТ, способной оборвать жизнь малыша, при её своевременном диагностировании и проведении экстренной операции, шансы на полное восстановление очень большие. А сам ребёнок впоследствии не будет ничем отличаться от своих ровесников.